お悩み相談:夜中に「ふくらはぎがつる」

[足がつるのは、飲みすぎだから?!]夜中にふくらはぎがつる。足がいつもパンパンでつりそう。夕方になるとつまづくことがある。足が重い、だるいなと感じる。その原因を探りましょう。夜中のトイレを気にして水分不足なっていませんか?

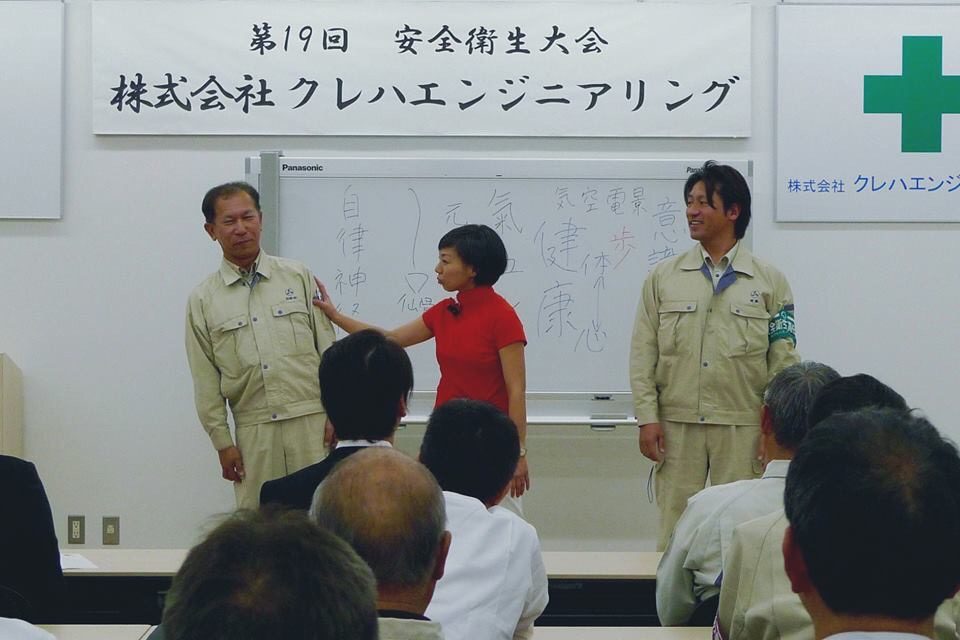

安全大会での体感型の健康講演、承ります!

安全第一!健康第一!安全大会、安全衛生大会での講演のご依頼をいただいております。体感型の「安全意識啓発」は、目からウロコだった、いつもと違う講演だった、誰も居眠りする人がいなかったと主催者様、参加者の皆さんからのお声を頂きます。

経営者向け健康講演「カラダが教えてくれる大切なこと」

経営者向けの講演、健康経営講演のご依頼でした。演題は「カラダが教えてくれる大切なこと」健康づくりが、仕事の土台。実は、仕事力アップのために必要なのが、呼吸や姿勢などの体の使い方なんです。体が心を支え、体が脳を活性化します!

社員旅行での健康講演のご依頼「良い仕事は、健康な体と心から」

社員旅行のレクレーションで、楽しくためになる講演をして欲しいと「参加型!健康エンターテイメント講演」をご指名いただきました。社員の健康こそが、会社にとって一番の財産なのです。楽しくてためになる健康講演をお届けしています。

健康ウォーキングで認知症予防!〜生涯、自分の足で歩くためのからだづくり〜

人生100年時代の健康づくり。健康ウォーキングで認知症予防!〜生涯、自分の足で歩くためのからだづくり〜 ウォーキングで骨を丈夫に!つまづき予防、転倒予防だけでなく、脳も活性化する歩き方を身につけましょう。

渋滞でイライラしない運転のコツは?

渋滞でドライバーがイラっとした言葉ランキング。1位「まだ着かないの?」2位「つかれた」3位「もう帰りたい」渋滞でイライラする原因はほとんどが車内での会話が原因だそうです。安全のためにも気をつけたいですね。渋滞回避のコツは、車間を空けること

今の眠りに満足していますか?あなたの「睡眠負債」は大丈夫?

みなさんは、毎日の睡眠に満足していますか?日本人は全体的に睡眠不足と言われています。最近は「睡眠負債」という言葉もあり、週末の寝だめでは解消できないんだとか。今日は、最高の睡眠を手に入れるためにあなたのお悩み、解決しましょう。

介護予防・フレイル予防・認知症予防の心身脳の健康講演会

人気講師みのわあい。の健康講演会で最近ご依頼が増えているテーマが「フレイル予防」「介護予防」「認知症予防」です。健康寿命を伸ばし、生涯現役、生涯健康、生涯自立できる体づくり・ウォーキング法をお伝えしています。年齢とともに歩数だけではなく歩き方を見直すことで身体に負担なく安心して取り組んでいただけます。

群馬県高崎市 消防団の皆さんへ生涯健康とメタボリック予防の歩き方

群馬県高崎市で、消防団の皆さんへの健康講演 講演テーマは「生涯健康とメタボリック予防の歩き方」全員参加の健康講座は、わかりやすかった、全員での一体感があった、元気が出たなどのご感想をいただいております。

いびきを改善しよう!いびきが寝ても疲れがとれない原因に。

いびき改善のポイントは、普段の鼻呼吸です。いびきや、睡眠時無呼吸症候群は、睡眠の質を下げ、日中のパフォーマンスに影響するだけでなく、健康を阻害する要因にもなりかねません。なんだか疲れが取れない原因をみてみましょう。

骨を丈夫に!骨密度を上げる日光浴とウォーキング

健康づくりには丈夫な骨が体の土台になります。骨格っていうでしょ。もともと体は「體」と書いていました。骨密度を上げるにはカルシウムだけではないんですよ。骨になるためには日光浴でビタミンDが必要です。骨密度をあげる歩き方・ウォーキング法をご紹介

座りっぱなしが、たれ尻の原因。あなたは1日何時間座っていますか?

1日に何時間座っていますか?座りっぱなしは不健康のもと。なんですよ。またお尻の筋肉を使わないので、衰えてお尻が垂れてしまう原因にもなります。デスクワークの人は、こまめに立ち上がったり、普段から階段を使うなど工夫してみましょう。

熱海でオススメ!誰も知らない絶景の足湯へようこそ

温泉地熱海でこのサイト管理人 ウォーキング講師のみのわあい。が、おすすめする絶景足湯をご紹介。足湯で健康習慣!冷え性の方、足がむくむ方や立ち仕事で足がパンパン。いつも湯船には浸からないという方も足湯をすると血流UPでむくみ解消しますよ。

碑文谷倶楽部(東京目黒)にて暮らしの健康を学ぶ

住まいと暮らしの健康を提案する荒木康史社長のお誘いで、暮らしの健康を学ぶイベントに参加してきました。ここは建築家の丸谷博男先生が「豊かな暮らし」のために立ち上げた暮らしの提案&ショールームです。 ICSカレッジオブアーツ学長でもある丸谷博男先生 [su_note note_color="#fffaf0" text_color="#333333" radius="3" class=""](Facebook「ICSカレッジオブアーツ校長の部屋」の投稿より) 校長着任に当たってたいせつにすること。 それは、東京 ...

福島県の消防団員さんへ健康講演 「参加型!健康エンターテイメント講演」レポート

福島県の消防団のみなさんに向けて健康講演を実施しました。生涯健康のために、メタボリック予防のために大事な健康ウォーキング、呼吸法や姿勢づくりをお伝えしています。全員参加で長時間の講演も飽きないよう講演プログラムを工夫しています。

健康長寿、転倒予防のウォーキングレッスン

健康長寿のためのウォーキングレッスン!下半身は全身の筋肉の70%が集まっています。ポイントは、ただ歩くのではなく、歩き方や姿勢、歩くフォームを意識することです。足の重心移動や足指トレーニング、靴の履き方なども大切。

健康づくりの運動でケガをしないために

「あなたは、何のためにヨガをしますか?」健康づくりのための運動のはずが、運動をしてケガすることのないようにしたいですね。目的と目標をはきちがえないことが大切です。

「新年の抱負」を「実現できる」姿勢を作ります。

新年ご依頼いただく「参加型!健康エンターテイメント講演」では、新年にふさわしい内容もいれてね。とリクエストがあり、毎年「目標と身体のつながり」についてお伝えしています。意識が体を動かします。体があなたの気持ちを支えます!